STORY ストーリー

車が山に向かってどんどん進んでいく。いくつもの長いトンネルを抜けてようやく辿り着いたのは、人口約1300人の川上村だ。そこは、圧倒的という言葉がよく似合う場所。特殊な方法で育てられた木目の美しい吉野杉に、都会の喧騒とは真反対にある静けさ。圧倒的な自然に場所をお借りして生きている、と人が謙虚な気持ちにさえなってくる。そんな川上村はお年寄りの数が若い人を上回り、ご多分にもれず高齢化の激しい地域だ。ただし、人にとって厳しい環境だからこそ生まれてくる、相手を思いやる、助け合う気持ちがある。現在は「かわかみらいふ」と呼ばれるサービスが活躍中。新たに団体を立ち上げて、食料品や日用品を移動販売車に積み、看護師らも一緒に村の集落をめぐって、人々の困りごともすくい上げている。村にはそんなたくましさもある。

圧倒的な自然とここで積み重ねられてきた人々の土地への愛着は、都会から若い人たちを呼び寄せ、また新たな歴史を紡ぎだそうとしている。そんな1人が、川上村で暮らしはじめて5年になるエリック・マタレーゼさんだ。エリックさん自身が最初に川上村を訪れたのは、友人である横堀美穂さんの結婚式に招かれたからだった。横堀さんは川上村への移住者だ。東京で働いていたものの、2010年の東日本大震災をきっかけに地に足のついた暮らしを求め、川上村の地域おこし協力隊(以下、協力隊)の第1期生に。そこで寛人さんと結婚して健太朗くんを出産、『暮らす宿HANARE』を営むことになったのだった。

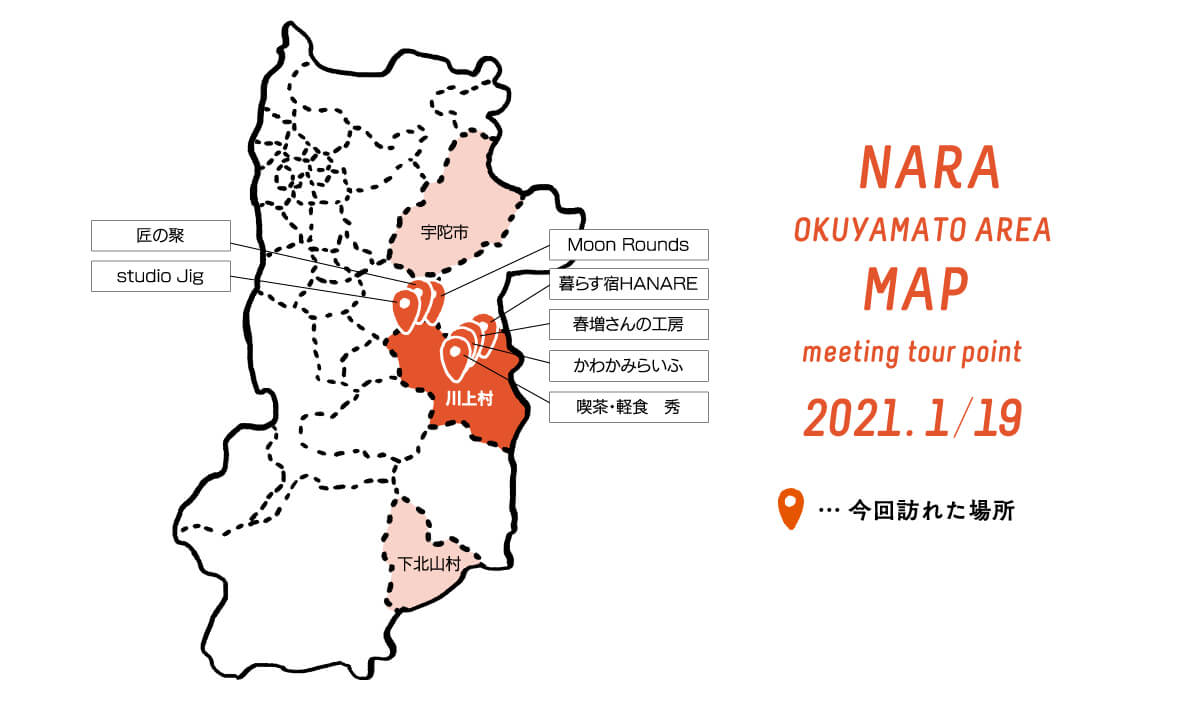

エリックさんは川上村を訪れた際、村の人のお年寄りが自分たちの土地の歴史を熱く語る姿に感動したという。そして、村で新しい協力隊を募集することを知り、京都で勤めていた半導体の会社を辞めて移住してきた。それから3年間、川上村の良さを発信する仕事に携わり、任期後も集落支援員として村で活動を続けている。冬のある日、エリックさんは、愛知県名古屋市で「Gallery NAO MASAKI」を営む正木なおさんに川上村の素敵な人たちを紹介することになった。村での暮らしを大切にしてきたエリックさんは、今回の旅で自分の家族のように親しみを込めて正木さんに村民を紹介した。

アートを生業にする正木さんは、夫が営む三重県桑名市と京都市の1棟貸しゲストハウスのデザイン&アートのディレクションに携わった。このゲストハウスにもふんだんに木材が使われているが、近年、安価な外国材の輸が増えたことで日本の森林を維持していくのが困難になり、日本各地の山が荒れてきていることに正木さんは心を痛めている。吉野杉の産地である川上村で、杉がどのように生かされているのか。正木さんにとって今回の旅の関心ごとの一つだった。樽丸職人の春増薫さんの工房を訪れた際、吉野杉が建物などに使う建材ではなく、日本酒の酒樽の部材として材を加工する産業が脈々と受け継がれていると知った。正木さんにとって、一つの希望と感じられる出来事だった。

アートに造詣が深い正木さんは多くの作家との付き合いがあり、作家が創作活動とどう向き合っているのかを近くで見守ってきた。よって、理想と現実の狭間で作家が葛藤することも経験からよく心得ている。正木さんは、平井健太さんが主宰する『studio Jig』を訪れた。平井さんはアイルランドで特殊な木工技術を習得するも、帰国後は日本では実現することができないと思っていた。しかし、木目が真っ直ぐな吉野杉ならその技術を生かせることが分かり、5年前に川上村に移住を決めたのだった。

そんな平井さんのスタジオを訪れた時、正木さんのなかでギャラリストとしてのスイッチが押された。スタジオを主宰する平井健太さんに次々と質問を投げかけ、正木さんは座椅子の骨格となる杉板の積層材が継いであることに着目して、一体型にできないのかを何度も問いかけた。平井さんは難色を示す。技術的にかなり難しくなること、それによって価格が上がってしまうことが頭を駆け巡った。しかし、正木さんはそれも承知の上で平井さんの背中を押す。それを超えれば、世界中から認めてもらえるかもしれないと。実際に平井さんの作品は、2年前からシンガポールの展示会に出展され、高い評価を受けている。もっと世界へ。正木さんはそんなエールを送っていた。

今回の旅で、正木さんはこう振り返る。「今回、その土地の歴史も知らずに川上村を訪ね、村内の7か所を巡って知らないこともまだまだあるけれど、30代、40代の若い移住者がそこで自分らしく暮らし、元から住んでいる地域の皆さんも受け入れていこうとする心をもって移住者に接していますね。他の地域によっては閉鎖的なところもありますが、川上村の人々は村の歴史を背負いながら自分たちの文化をつくろうと諦めていない。その心意気はとても大切なことだと思いました」。初めて訪れた川上村は、圧倒的な自然とともに 人 という宝が存在している場所であると“ ”知った。行きづらい場所は生きづらい場所ではなく、土地に感謝しながら互いを思いやって生きる場所であった。都会に生きて自分の軸がぶれた時に、川上村を再び訪れたい。